常に最新のテクノロジーが投入され続ける、F1の世界。

今では当たり前になっている技術も、必ず元祖となるマシンが存在します。

今回はF1に用いられているテクノロジーの元祖となったマシンとその技術について解説していきます。

【F1】今では当たり前の技術の元祖になったマシン5選

ティレル019(ハイノーズ)

1980年代後半まで、F1マシンのフロントノーズ低重心化のために低く設計され、フロントウイングはノーズコーンに直付けされる形状が一般的でした。

当時は空力的にもノーズを高く設計すると、フロア下に余計な空気が入り込み、車体が浮き上がって操縦性が悪くなるという考え方だったのです。

しかし、1988年のF1では、あのエイドリアン・ニューエイが設計した、マーチ881がノーズ部分を若干持ち上げ、ノーズコーンの底面に1枚のフラップを取り付ける形のフロントウイングを採用。

これはフロントウイングの下面をディフューザーとして機能させる効果があり、この思想は後のハイノーズコンセプトに応用されていくのです。

そして、1990年。

これを発展させた初の本格的なハイノーズF1マシンとなったのがティレル019でした。

「アンへドラルウイング」とも呼ばれたこのウイングは、モノコックから直線的に伸びたノーズにハの字型のステーでフロントウイングが取り付けられ、ノーズ下に空気を送り込む効果を高めていました。

フロア下に空気を多く流し込むことによるベンチュリ効果で、マシン底面からダウンフォースを発生させることを狙った構造でしたが、フロントウイングを分割し、左右で独立させてしまった事により、片持構造のステー強度に問題があり、それの補強のため重量が増加。

さらに、フロントウイングを分割したことで、フラップの面積が小さくなり、車両全体の空力性能には悪影響を及ぼしてしまい、期待通りの効果を発揮させることができず、ハイノーズの有効性を示すには物足りない結果となりました。

そのため、F1全体でのハイノーズの普及はなかなか進みませんでしたが、1991年にはベネトンのB191がハイノーズを採用。

このマシンはティレル019型ハイノーズの弱点を解消する完全な吊り下げ式構造となり、同年の第5戦カナダGPではネルソン・ピケが優勝。

以降ベネトンは一貫してハイノーズ形状を採用して好成績を残し続け、ハイノーズの有効性を証明する形となり、90年代中盤には多くのチームに普及していったのです。

ロータス76/フェラーリ640(セミオートマチックトランスミッション/パドルシフト)

関連性が高いテクノロジーなので2台まとめて紹介します。

名門ロータスが1974年に投入したF1マシン、ロータス76はシフトチェンジの際のクラッチ操作を自動で行う、「セミオートマチックトランスミッション」をF1で初めて採用。

このロータス76ではマシンのシフトレバーにスイッチを設置。

このスイッチを押すことでクラッチ操作を行うことができる「電磁クラッチ」を採用したのです。

これによりクラッチペダル操作を不要にし、ドライバーの負担を軽減させることや、シフトチェンジの高速化が期待されました。

しかし、この電磁クラッチによるセミオートマは、ドライバーからの評判がよくなく、ロニー・ピーターソン、ジャッキー・イクス共に、電磁クラッチの感触が良くないと主張するようになります。

結局マシンは従来のマニュアルミッションに戻され、その他の問題も抱えていたロータス76はわずか7戦の出走にとどまってしまいました。

それから10年以上が経過し、再びF1にセミオートマを持ち込んだのがフェラーリでした。

フェラーリは1988年に、ジョン・バーナード指揮のもと製作した639に、

クラッチ操作を行わずにステアリング裏のパドルでシフトチェンジができるセミオートマシステムを搭載。

フェラーリは1979年に312T4にセミオートマのテストを行っていましたが、当時のドライバー、ジル・ヴィルヌーヴのドライビングに合わず、長らく採用を見送っていました。

バーナードは当初、シフト操作のみボタンで操作させることを検討していたといいますが、クラッチも同時に電子制御できることがわかったことから、クラッチレスのパドルシフトを採用。

639は開発の遅れなどから実戦を走ることはありませんでしたが、

翌1989年型のマシン、640で満を持してこのセミオートマシステムが搭載され実戦投入されることになります。

640は開幕戦ブラジルGPでナイジェル・マンセルがいきなり優勝を果たす驚異的なデビューを飾ったものの、このセミオートマシステムの信頼性に問題があり、マンセルとゲルハルト・ベルガーの二人はこの年合わせて18回のリタイアを喫してしまいます。

しかし、完走したレースではすべて表彰台に上がり、通算3勝。

フェラーリはセミオートマの開発を続け、翌年はアラン・プロストがシーズン5勝を達成。

パドルシフト型のセミオートマは90年代中盤までに殆どのF1チームに普及し、現在では下位カテゴリのレーシングカーや市販車にも広く採用されています。

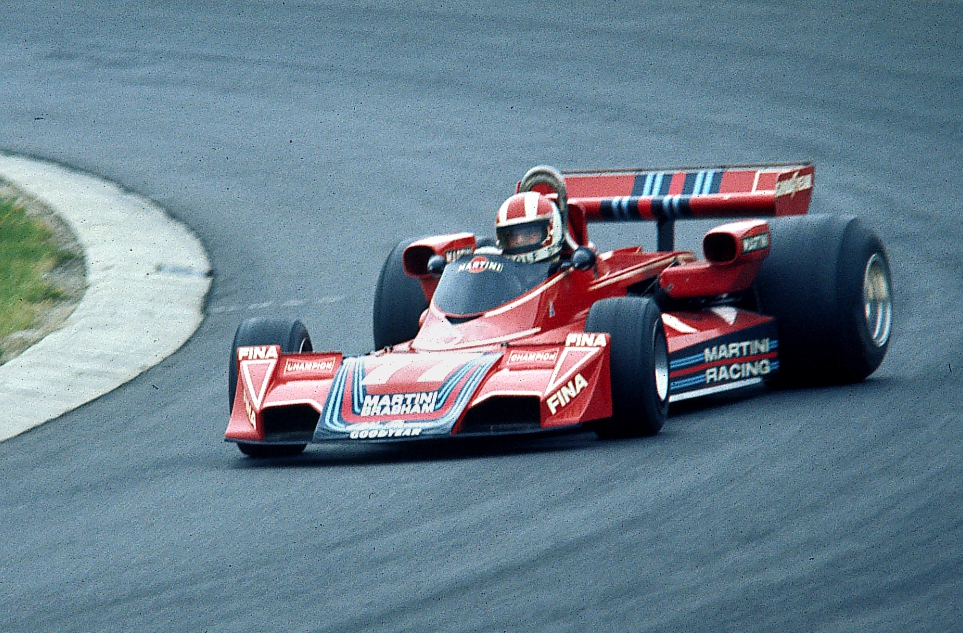

ブラバムBT45(カーボンブレーキ)

かつてレーシングカーのブレーキシステムは鋳鉄製のディスクにアルミ製のキャリパーで構成されていましたが、

1970年代には初めてより軽く熱にも強いカーボン素材をブレーキシステムの素材に使用する動きがありました。

ブラバムは1976年、ゴードン・マレーが設計したこの年のマシン、BT45に試験的にカーボン素材を使用したブレーキシステムを投入。

しかし、この時のカーボンブレーキは純粋なカーボン素材ではなく、スチールとカーボンを組み合わせたものでした。

実戦に投入されたのは、同年の第10戦、ドイツGPが最初だと言われていますが、

初期のこのカーボンブレーキはカーボンとスチールの熱膨張率の違いによりディスクが変形。

変形によってキャリパーに干渉しブレーキフルードを過熱させてしまいとても実戦で使える代物ではありませんでした。

その後、なかなか技術開発が進まなかったカーボンブレーキですが、80年代に入るとブラバムの他にもリジェやマトラがテストを開始。

しかしいずれも実戦投入には至らず、純粋なカーボンブレーキを搭載したマシンが初めてレースで完走を果たしたのは1982年のブラバムBT49D、ネルソン・ピケが第2戦ブラジルGPで2位でチェッカーを受けたのが最初だと言われています。(後に重量規定違反で失格)

軽量で制動力の高いカーボンブレーキでしたが冷却に課題があり、当時は長く開発を続けていたブラバムでさえ、ブレーキに厳しいサーキットでは鋳鉄ディスクを使用していましたが、その課題を解決し、カーボンブレーキの実用化を本格化させたのがマクラーレンでした。

マクラーレンは1984年、カーボンインダストリー社と提携し、冷却のためにカーボンディスクの断面に空洞を設けたいわゆるベンチレーテッド構造を採用。

キャリパーもそれに合わせて専用設計がなされ、この年のマシンマクラーレンMP4/2にこのブレーキシステムが採用されたのです。

このMP4/2は、84年のF1でアラン・プロストとニキ・ラウダのコンビで12勝を挙げ、ダブルタイトルを獲得。

翌1985年も使用され2年連続となるダブルタイトルを獲得する走りでチャンピオンシップを席巻しました。

以降、カーボンブレーキの技術進歩が進むようになり、90年代以降はF1はもちろん、レーシングカーや高性能スポーツカーにこのカーボンブレーキの採用が進んでいくようになりました。

ルノーRS01(ターボエンジン)

1970年代後半、インディカーなどではすでにターボチャージャー付きのエンジンが定着していましたが、F1のエンジンは3リッター自然吸気のV8、V12エンジンが主流。

当時のF1のレギュレーションでは過給器付きエンジンの排気量を自然吸気エンジンの半分までに制限していたため、ターボチャージャー付きのエンジンを搭載するチームがなかったのです。

しかし、この頃F1へ初めて参入することになったルノーはその技術力をアピールするため、あえて不利とされていたターボエンジンでのF1参戦を決定。

ルノーは1977年にはじめて自社製マシンとエンジンでF1に参戦を開始。

1.5リッターV6シングルターボのEF1を搭載したこの年のF1マシンRS01を投入したのです。

当初はターボ搭載による熱害でトラブルを起こすことが多く、この77年は5戦中4戦でリタイア。

黄色のカラーリングとトラブルで煙を上げているその姿から「イエローティーポット」と揶揄されていました。

翌1978年はインタークーラーを空冷式から水冷式に変更したことでパワーロスを解消、信頼性も改善し第15戦アメリカ東GPで初入賞。

1979年には、第3戦南アフリカGPで、高地であるキャラミでにターボの利点を生かしてパワーダウンを最小限に抑え初ポールポジションを獲得。(決勝はリタイア)

第5戦スペインGPからは、新車RS10とともにターボラグを改善したツインターボエンジンが投入されると、第8戦フランスGPでついに初優勝。

翌年以降も勝利を重ねると、他メーカーをこれに追随し数年以内にはフェラーリ、BMW、ホンダ、ポルシェなど、多くのエンジンメーカーがターボエンジンを開発しF1に投入。

ルノーはNAの市販エンジンの普及で技術革新が停滞していたF1エンジンに革命を起こし、80年代の後半まで続く熾烈なターボエンジン競争の火付け役となったのです。

開発競争が過熱し、1000馬力超えも珍しくなくなった80年代のF1のターボエンジンは、様々な問題や政治的理由から1988年を最後に禁止となり、長きに渡り使用することができませんでしたが、2014年にパワーユニット化に伴うレギュレーション改定によって再びターボチャージャーがF1に帰ってくることになりました。